书院街的晨光,总先落在那青石板的缝隙里。

那些深浅不一的刻痕,像是文明的年轮,记录着从元代至今的每一个黎明。

而我今天要寻找的,是一颗被粮食的芳香包裹了太久的明珠。

它在粮仓的阴影里沉睡,却始终闪烁着文明的光泽。

走在书院街上,脚下每一块青石板都在诉说着不同时代的故事。元代的官学、明代的祠堂、清代的考棚,还有现代的粮仓,这些看似不相干的建筑,竟在这条不长的街道上奇妙地共存着。

我常常在想,是什么样的力量,让这片土地在七百年的沧桑中,始终守护着文明的种子?

文明之种:书院的缘起与传承

元大德四年,那个叫尚敏的知州或许不会想到,他捐资创办的义塾,会成为一条文明之河的源头。他用五千缗铜钱,为这片土地种下了一颗文化的种子。这颗种子在时光的滋养下,破土而出,长成了性善书院,又在岁月的流转中,演变成道一书院。

“性善”二字,取自孟子与滕文公那段著名的对话。每每念及,我总能想象出当年学子们在这里诵读“人性本善”时的虔诚。而“道一”之名,更蕴含着“夫道一而已矣”的哲学思考。这些名字,不仅是一个书院的标识,更是一种文明态度的宣示。

历史回响:曾国藩的书院印记

最让我心潮澎湃的,是清同治五年的那个春日。曾国藩——这位晚清的重臣,风尘仆仆地来到道一书院。在他的日记里,这不过是一段平常的记录:“在道一书院作公馆”。但细细品味,这其中蕴含着多少历史的密码。

我想象着那个傍晚,曾国藩或许就站在书院的庭院里,望着渐渐西沉的落日。他刚刚平定太平天国,又肩负起剿捻的重任。在这个小小的书院里,他读《兵考》、写书信、处理军务。但更重要的是,他选择在这里停留,这个选择本身,就是对这片土地文化分量的无声肯定。

他与滕县进士王东槐的渊源,更让这次造访蒙上了一层知交天下的温情。后来那座“千古完人”的匾额,不仅是对一位忠臣的褒扬,更是两个灵魂在乱世中的相互映照。

文明轮回:从书院到粮所的坚守

然而,文明的道路从来不是一帆风顺的。从书院到学堂,从学堂到粮所,这片土地的命运,仿佛是中国近代史的缩影。当朗朗书声被粮食入库的声响取代,当学子的课桌让位于粮仓的麻袋,文明的种子,是否就此深埋?

走在如今的城郊粮所旧址,我忽然有了一种顿悟:粮食滋养的是人的身体,而书籍滋养的是人的灵魂。这片土地从精神的食粮到物质的食粮,看似是功能的转换,实则是一种更深层次的延续——它始终在践行着“民以食为天”的古训,只是这个“食”字,有着双重的含义。

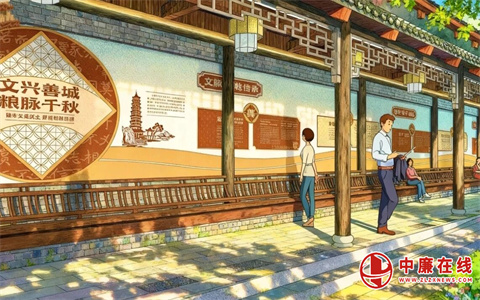

现在,“滕粮善品”品牌体验馆的建立,让我看到了文明轮回的奇妙。当现代科技与墨子的小孔成像原理相遇,当粮仓变身为文化展馆,这片土地便完成了它的文明循环。

暮色渐浓,书院小学里传来孩子们的诵读声。我忽然明白,文明从来不会真正消失,它只是在等待合适的时机,重新破土而出。就像那颗被雪藏的明珠,拭去岁月的尘埃,依然能照亮今天的道路。

历史的车轮碾过,留下了深浅不一的辙痕。

而那些真正珍贵的文明记忆,

就像深埋在粮仓里的种子,

只要遇到合适的土壤,

就能在新时代里,

重新发芽、开花、结果。

这片土地的故事还在继续,

而我们要做的,

就是做一个虔诚的聆听者和传承者。

(梁立方)