青石板路蜿蜒在薄雾中,石磨转动的吱呀声与书香交织,一座古城的文脉正悄然复苏。

在山东滕州这座被历史浸润的城市,一条静卧老城区的书院街,正悄然唤醒沉睡的记忆。2023年3月21日,书院街历史文化街区保护改造指挥部正式揭牌成立,标志着这项承载着滕州人共同期盼的工程全面启动。

作为该市唯一的省级历史文化街区,书院街位于城区核心区域,历史城区的南部,拥有众多文物古迹和历史建筑,承载着几代滕州人的美好回忆。

一、千年文脉:书院的沧桑岁月

滕州书院的历史,可追溯到七百多年前的元朝大德四年。时任滕州知州尚敏见到这片土地上求学之风盛行,毅然捐出俸禄,倡办义塾。

在荆水潺潺、杨柳依依的城南门外,十几间书斋里传出朗朗书声。

公元1314年,滕州籍监察御史任居敬上书朝廷,请赐“性善”为书院之名。“性善”一词,语出孟子。

当年滕文公礼聘孟子来滕讲学,孟子道:“设学校教民子弟以性善,谓之明伦”。

这段跨越千年的对话,成为滕州文化血脉中最深厚的基因。

明天启三年,性善书院在南门外东边重建,讲堂更名为“道一堂”,这是“道一”之名首次与书院相连。清乾隆十年,毁于地震的书院再度重生,迁至城内西南隅,并正式命名为“道一书院”。

乾隆年间,知县王志曾将书院迁至城内西南隅,并更名为 “道一书院”。这座书院成为按中国传统建筑方式建造的四进院落,两侧建有考棚,庄重肃穆,成为滕县的地标建筑。

历史大潮汹涌澎湃,书院形态随时代变迁。光绪二十七年,朝廷下诏废科举办学堂,书院改为“滕县高等学堂”,成为山东省第一所县立高等小学堂。

从元明清到民国,再到新中国,书院街历经七百余年风雨,战火、动荡、洪水、地震,无数灾难考验着这条街的文化韧性。然而,就像一棵不老松,书院文化在一次次重建中愈发茁壮。

二、工程启动:守护城市的灵魂

2023年春天,滕州市委市政府做出了一个历史性决定——启动书院街历史文化街区保护改造工程。

3月21日,市委常委、副市长赵炜和市政协副主席杜孝玺共同为保护区改造指挥部揭牌。这座城市的文脉守护工程,就此拉开帷幕。

保护改造区域南至荆河路,北临府前路,东到南门里街,西接步行街。工程将对书院街、书院街一巷、书院街二巷等街区立面和布局进行重点改造。

同时,还将实施道路雨污水、路面、景观、照明、绿化等配套设施建设。

在前期规划中,市住建局委托清华大学建筑设计院编制街区规划设计,并面向社会公示征求意见。这一细节彰显了政府对这项工程的慎重与远见。

城建集团作为实施主体,选派精兵强将,精心组织,在指挥部揭牌时已进场施工。市委常委、副市长赵炜在启动会议上强调,市住建局作为牵头部门,要科学组织,统筹督导参建各方,全力推进工程建设。

三、改造理念:历史与未来的对话

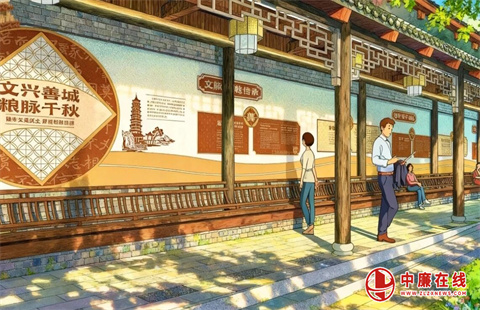

这是一次充满智慧的保护与改造。工程不是简单复古老建筑,而是要延续书院街的清末建筑及鲁西南传统民居风貌,保护独具地区特色的人文景观。

设计师们提出,要发扬忠孝节义精神、儒家文化、墨家文化及滕州民俗等传统文化,充分利用物质遗存与非物质文化遗产。

在保护与开发之间,在历史与未来之间,寻找一种平衡。

按照历史文化遗产保护的原真性、可识别性、永续利用原则,团队对街区内建筑物提出分级保护和分类整治措施。根据建筑具体情况,采取修缮、改善、整治、更新等不同保护整治方式。

“改造后的书院街,作为书院文化的集中体现载体,必将成为唤醒城市文化记忆、树立城市精神文明形象的‘触发器’。”城建集团东方中石发展有限公司总经理徐圣耀如是说。

四、粮所蝶变:从物质粮仓到精神粮仓

在书院街的改造中,最令人惊叹的莫过于城郊粮所的华丽转身。

2025年1月,在城郊粮所旧址上改建的 “滕粮善品”品牌体验馆正式开馆。这座由市粮食储备中心投资建设的文化地标,与书院街历史文化街区浑然一体。

“滕粮善品”品牌体验馆,巧妙连接起滕州两大骄傲——悠久的书院文化与丰饶的物产资源。

在“天成滕粮”展区,游客们能了解滕州作为“鲁南粮仓”的发展历程。讲解员会详细介绍:“我们的小麦单产稳居全省首位,玉米单产刷新黄淮海地区纪录。”

而在“地蕴华章”展区,12幅动画系统梳理了滕州的粮食文脉。设计者将墨子小孔成像原理与现代科技巧妙融合,生动呈现粮脉历史。

与体验馆一墙之隔的“放心粮油一条街”,13家经严格审核的商户开门营业。全麦馒头麦香扑鼻、纯手工粉条筋道爽滑、花色馒头造型精巧,种种美味吸引市民纷纷驻足。

这条200米长的特色街,严格践行“零添加原生态,有添加敢公开,假冒伪劣别进来”的承诺。同步推进的“数智街区建设”,以数字化监控系统实现产品质量全程追溯。

五、工程进展:老街的新生

随着工程推进,书院街的面貌日新月异。

2023年9月,施工现场传来捷报——书院街二巷已拆除立面施工脚手架,以王家祠堂为核心的古建筑群初具雏形。工人们忙着铺设地砖,维护修缮立面造型,现场一派繁忙。

项目负责人段修连介绍,当时已完成书院小学和部分市政道路及综合管网改造与提升,书院街二巷、西门里街正在铺设地面地砖。相关街道立面改造也有序进行,项目预计年底竣工。

漫步街头,青色花砖搭配棕色的门窗,已展现出老街的独特韵味。附近居民秦丽欣喜地说:“看起来真是有老街的味道,别有一番景象。相信工程全部建成后,肯定能成为城市一道靓丽的风景线。”

六、书院小学:七百年教育圣地的传承

作为书院街的灵魂所在,书院小学的改造尤为关键。

这座拥有七百年历史的学校,是滕州老百姓心目中的教育圣地。从元代至1902年,书院小学培养各类人才四百余人,其中进士三十五人,举人一百十八人。

元泰定四年,滕州人李稷在晋京会考中高中进士,名列甲科第二。皇帝赐宴时问他治国之道,李稷从容应对,语惊四座。后人赋诗赞道:“莫道吾乡无盛事,滕人亲见状元来。”

清道光十八年,滕州人王东槐考中进士,后成为咸丰皇帝的老师。太平军攻陷武昌时,王东槐死守城破,与妻子对缢身死。朝廷在书院街修建王家祠堂立碑纪念,曾国藩亲题“千古完人”匾额。

今天的书院小学,巧妙将传统与现代融合。校园主体建筑为灰色调,穿插黄色调,与街区主题颜色和谐统一。

学校将五座教学楼分别命名为“仁和楼、义理楼、礼悦楼、智睿楼、信诚楼”,体现着儒家“仁义礼智信”的五常之礼。

大门设计成“三本书”造型,又是篆书中的“斋”字,典型的唐代建筑风格。而门前镶嵌的厚重青铜雕塑,则向驻足的人们讲述书院春秋与历史沧桑。

七、文化传承:从历史街区到生活课堂

滕州的决策者们深知,历史文化街区的保护,不仅是修复建筑,更是唤醒城市记忆,重塑文化自信。

在书院小学,雷锋广场上屹立着1993年由全校师生捐款建设的雷锋雕塑。一个甲子的光影轮转中,雷锋像已成为书院学子心中的精神象征。

校史馆在雷锋广场西面,由李继耐上将题写匾额。这座“校史馆”浓缩了723年滕州书院历史,图文并茂地讲述书院变迁、书院故事。这里是每一位书院人的“入学第一课”。

悬挂“存心堂”匾额的学生阅览室在雷锋广场南面。大元至正辛卯年,性善书院山长丁振曾筹资重修书院,将书院学堂命名为“存心堂”。

今天,学校以此命名阅览室,纪念斯堂、斯人、斯文、斯院。

走在今日的书院街,青石板路已铺就,仿古建筑飞檐翘角,与斑驳的古树相映成趣。王家祠堂静立街旁,曾国藩题写的“千古完人”匾额依稀可见往日荣光。

而曾经的城郊粮所,如今已成为“滕粮善品”品牌体验馆。石磨转动的吱呀声,不再是单调的劳作节奏,而是一座城市文脉延续的浅吟低唱。

改造后的书院街,既是历史文化的守护者,也是现代生活的参与者。它像一位穿越时空的老者,将七百年的故事娓娓道来,又微笑着注视当下鲜活的生活。

这不只是一条街道的变迁,更是一种文化精神的传承与新生。

做一个虔诚的聆听者和传承者。(梁立方)